|

|

|

|

| ねぶた絵 |

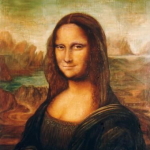

モナリザ |

麗 |

メタモルフォーゼ |

|

|

|

|

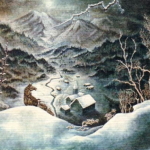

| 月下 |

幻影 |

エチュード |

コンチェルト |

|

|

|

|

| 幽 |

幻 |

|

|

|

|

はじめに

尊皇攘夷運動の嵐の吹き荒れる京都で、維新を目指す過激な志士たちから治安を護るため、京都守護職松平容保の庇護のもとに結成された新選組は、元治元年の「池田屋事件」「禁門の変」などでその名を高めました。佐幕派と言われたその彼らも、尊皇攘夷思想に揺らぎ、「勤皇対佐幕」の単純な図式ではなく、「勤皇倒幕対尊皇佐幕」が正しい理解と言えます。自分の置かれた立場でより良き日本になることを信じ、互いに違う方向へ時代を進めたようとした鮮烈なる青春の日々・・・そして、混迷した時代の流れは、幕府政治を終焉へと導きましたが、彼ら両者の生き様と、足跡を京都に辿り、幕末の被写体に斬り込んでみました。 |

|

角 屋

島原の正式地名は西新屋敷と言い、公許の花街(歌舞音曲を伴う遊宴の町)として発展してきました。当時の建物・家督を維持し続けた角屋は、江戸期の饗宴・もてなしの文化の場である揚屋建築唯一の遺構です。揚屋とは、江戸時代の書物の中では、「客をもてなすを業とする也」と定義され、今の料理屋や料亭に当たる饗宴のための施設です。大座敷に面した広庭にはお茶席を配し、庫裏のような台所を備えているのが特徴です。明治以降、島原は寂れましたが、他に置屋の「輪違い屋」と大門がわずかに往寺の名残をとどめています。 |

|

京都守護職

幕末に過激派志士たちが暗躍し、テロなどの横行で京都の治安が悪化したため、その対策として京都所司代や町奉行を統括する機関として、文久2年(1862)7月に設置されたのが京都守護職です。そして、就任したのが会津藩主・松平容保です。会津藩は、まず金戒光明寺(黒谷さん)を拠点とし、近くの聖護院村に会津藩御用屋敷を設け、慶応元年(1865)に、現在の京都府庁のある場所に、京都守護職御用屋敷が完成しました。その建物は維新後に失われ、今は石碑が立つのみですが、当時の守護職屋敷門は岡崎に、守護職屋正門は二条城の近くに移築されています。 |

|

金戒光明寺

浄土宗七大本山の一つで、「黒谷さん」と親しく呼ばれています。法然上人が草庵を結び、念仏道場としたのが起こりです。広大な境内に重厚な堂宇が建ち並び、幕末期に京都守護職として入洛した松平容保率いる千人の藩士の本陣となり、京都の治安維持に当たりました。 |

|

光 縁 寺

門前近くに新選組の馬小屋があり、毎日のように隊士達が往来。その中に山南敬助もいました。剣術師範をしていた仙台藩士の次男で、北辰一刀流免許皆伝。温厚な性格で人望もあり、新選組創立当初から土方と並んで副長を務めるほど文武にも長じていました。壬生屯所が手狭になると、土方は近藤と画策し、長州と縁の深い西本願寺に屯所を移します。反対していた山南は、元治2年(1865)2月ついに脱走します。しかし、大津で親しい沖田総司に捕らえられ、死を覚悟します。2月23日、前川邸で切腹が決まり、明里と出格子で最後の別れを惜しみ・・・そして介錯は、弟のように付き合っていた沖田に頼みました。

|

|

堺町御門

京都御苑の南門で、幕末期は現在よりもう少し奥まった場所にありました。元治元年6月、松平容保の命令で新選組は九条河原銭取橋に出陣し、竹田街道藤の森付近で長州軍と戦闘しましたが、御所を長州軍が攻めていることを知り、堺町御門に駆けつけました。長州軍の主力部隊は撤退していましたが、新選組は近くの鷹司邸に潜んでいた長州兵を掃討しました。堺町御門で越前藩と共に交戦した長州の久坂玄端は、堺町御門の変で三条らの攘夷派七卿を護りながら長州へ下り、禁門の変では、浪士組を率いて出撃しますが、銃撃を受けて負傷し、鷹司邸で同士の寺島忠三郎と刺し違えて自決します。

|

|

三条大橋

東海道五十三次の西点として知られるこの橋は、幾度か架け替えられていますが、天正十八年(1590)豊臣秀吉当時に造られた紫銅製の擬宝珠(ぎぼし)は四百年以上も前のものです。慶応二年(1966)に西詰に立てられた幕府の制札が二度にわたって塗りつぶされ、鴨川に投げこまれました。九月十日に三たび制札が立てられ、新選組に警護が命じられました。そして十二日夜、制札を外そうとした八人の土佐藩士が現れ、死闘が繰り広げられました。この三条正札事件の活躍で、新選組は会津藩から報奨金を授かっています。池田屋事件の起きた元治元年(1864)六月五日土方隊はこの擬宝珠のある三条大橋を通り、池田屋に向かいました。擬宝珠に残る刀傷は、志士を追い、乱闘が繰り広げられたときのものだと言われています。火花を散らした切っ先の音が、鴨川の川面を響き渡ったのでしょうか。 |

|

壬 生 寺

正暦二年(991)に創建され、鎌倉時代に現在地に移りました。幾度も火災に合いましたが、地蔵菩薩を祀る律宗の寺として、厄除・開運の信仰を集めてきました。この地で7百年以上継承されて来た壬生狂言は、近藤勇や隊士たちも楽しみました。八木邸(屯所)からも近いため、寺の反対をよそに、広い境内は新選組の兵法調練場として利用され、武芸や大砲の訓練が行われました。また、近藤の遺髪塔や、粛清や池田屋騒動で命を落とした隊士達が、壬生塚に眠っています。毎年7月16日に池田屋騒動が祇園祭の宵山だったことに因んで、慰霊祭が行われます。本殿は再建されていますが、社務所の庭に古い瓦がありました。境内で沖田総司が子ども達と遊ぶのどかな光景を、やさしく見つめていたのでしょうか・・・

|

|

二 条 城

慶長8年(1603)徳川初代将軍家康が、京都御所の守護と将軍上洛のときの宿泊所として造営し、三代将軍家光により伏見城の遺構が移され、寛永3年(1626)に完成しました。豊臣秀吉の残した文禄年間の遺構、家康が建てた慶長年間の建築、家光が描かせた狩野派の障壁画や彫刻など、二条城には桃山時代の美の様式が集結しています。二の丸御殿・大広間において、慶応3年(1867)10月、十五代将軍慶喜が諸大名を集めて大政奉還が上表され、徳川幕府265年の幕が閉じられました。徳川慶喜は慶応2年に二条城で将軍職を継ぎ、翌年大阪城に移ります。その留守を警護するため、新選組は二条城に詰めた後、伏見鎮撫のため伏見奉行所に入ります。そして慶応3年12月18日、近藤勇は二条城での軍儀に出席し、帰途伏見街道で右肩を狙撃されます。新選組隊士達も、二条城の威容に圧倒されたことでしょう。 |

|

八 木 邸

上洛する第14代将軍家茂の警護を本懐とするため、清川八郎率いる浪士隊と分離し、近藤勇の試衛館組と芹沢鴨の水戸浪士組13人は、洛西壬生村の八木邸、前川邸などに宿所(屯所)を求めました。そして、新選組の名を授かり、「松平肥後守御領新選組宿」という表札が八木邸に掲げられたのは文久3年(1863)3月16日でした。八木家は郷士の長老を務め、また壬生狂言の保存、継承、後継者の育成にも尽力してきた壬生きっての旧家です。文化元年(1804)に造営された長屋門(京都市有形文化財)は、慶応元年に西本願寺の太鼓番屋に屯所が移るまでの約3年間、新選組の輝きと悲哀を見つめてきました。元治元年(1864)6月5日、「池田屋事件」の日、隊士たちが、三々五々祇園会所に向かったのはこの門からでした。その感慨を胸に・・・開かれた長屋門に、雲の合間から朝日が映えるのを待ちました。

|

|

蛤 御 門

今は西向きですが、幕末の頃はもっと中寄りで南向きに建っていました。正式には新在家門と言い、御所に直結する禁裏御門なので禁門と呼ばれ、開かずの門でしたが、天明の大火のときに開けられたため、「焼けて口開く蛤」に例えられて蛤御門と呼ばれています。ここで、元治元年(1864)7月19日に禁門の変が起きました。池田屋事件などの報復のため、長州藩は京に進軍します。幕府側も長州軍討伐の勅書を得て、会津藩と桑名藩に出撃を命じました。会津藩が守る蛤御門に7百名ほどの長州藩が殺到し、会津藩を援軍した薩摩藩と桑名藩との間で死闘が繰り広げられました。その頃、九条河原にいた新選組は、砲声を聞いて御所に駆けつけ、長州兵と戦いました。夕暮れ、激戦を物語る当時の弾痕を見つけました。時雨れていましたが、ちょうど弾痕のある所に僅かの間だけ、雲の割れ目から西日が差し込みました。 |

|

|

|

|